用影像与笔记共同书写连南瑶族

| 2020-04-13 09:40:07 来源:光明日报 责任编辑:王俊杰 我来说两句 |

分享到:

|

学术价值与人文价值

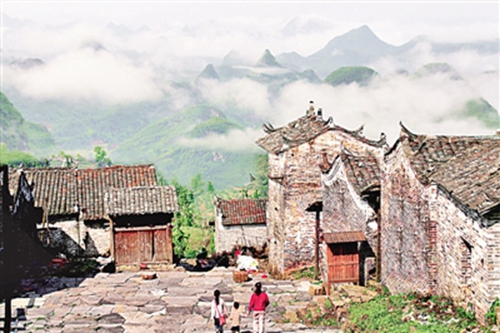

云雾山中的古瑶寨。梁厚祥摄 《瑶传》中的影像众多,全来自于扎实刻苦的田野调查工作,每一幅作品都是严谨的社会学、人类学标本,摄影变成了日复一日、年复一年的科学采集、深度调研。摄影作品是一个摄影师内在世界的外化,摄影师创作时的出发点、立足点就是一部作品的态度与立场。当我们看摄影家的表达方式,其实是在看他看待世界的方式。《瑶传》在此意义上,就不仅仅超越了技术,甚至超越了艺术,增值了学术含义,是一场有声有色的人文礼赞,摄影本身成为一种行为艺术。 “关于连南瑶寨的影像笔记”——这本书的副标题凸显了创作者梁厚祥的初心与原意,平实、朴素、扎实的笔记与足迹,创作者平视或仰视普通瑶族劳动者的姿态,使人不禁对此厚重之作心生好感与信任。 不事张扬的“类型化”民俗创作风格,在摄影与文学的交织中延伸——章节前后的文字抒写、影像之间的民俗读解、“瑶排读钞”的历史留存,字字绵长,句句隽永。如中国艺术研究院李树峰副院长所言:“每一章节都娓娓道来,叙事为导入式,让读者跟着他向前探寻,历史与现实,过去与未来,连成一线,有‘思接千载,视通万里’的效果。” 审美优势与精神寻根 我舞蹈,因为我忧伤;我歌唱,因为我喜悦——《瑶传》是一场连南瑶族人集体无意识的生命扭动,仿佛是一种与生俱来的能力与天赋。《瑶传》突出了地域民族元素的非现代性生命力与人类学价值,具有先天的审美优势。在南方都市的大背景下,少数民族生命的歌、古老的唱本是与生俱来的生命状态,如今蜕变为陌生,而这份陌生仍然以顽强的生命力石破天惊地存活于姿态万千的当代生活里,形成一种“距离产生美”的创作优势。 民族地域寻根,探讨连南地区少数民族面对社会变迁与文化冲突的出路,是《瑶传》的又一文化底蕴。梁厚祥在连南瑶山的七个乡镇寻觅,以古典的“风”“雅”“颂”三大板块串联起连南瑶族生活的方方面面、点点滴滴——常年居于此地的人们自己并没留意的,反而被身在其外的人深切感受到了,连南瑶寨生活成为许多人心中的精神家园。他乡与故乡本来就是一个交织着道道伤痕与生命馈赠的命题,我们的人生与艺术在这种交织中变得圆融与饱满。 《瑶传》以江水入大海、林鸟夜归巢一般的舒畅自如的面貌,表达出连南瑶族人民在时代变迁中内心的喜悦与忧伤,努力成为少数民族同胞心灵的活地图与温度计,展现了现代国度里的民族特点以及人类共通的本性……在这片连南沃土之上,摄影师梁厚祥俯身倾听他们生命燃烧时那噼里啪啦的声音,放声高歌着连南瑶族的民族文化进步、民族生活幸福。(作者:阮波,系电子科技大学中山学院副教授) |

相关阅读: