四万枚明、清木活字惊现“建本之乡”

| 2015-08-19 09:56:04 来源:建阳新闻网 责任编辑:施柳清 我来说两句 |

分享到:

|

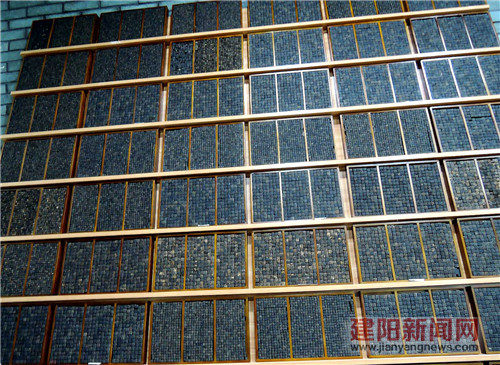

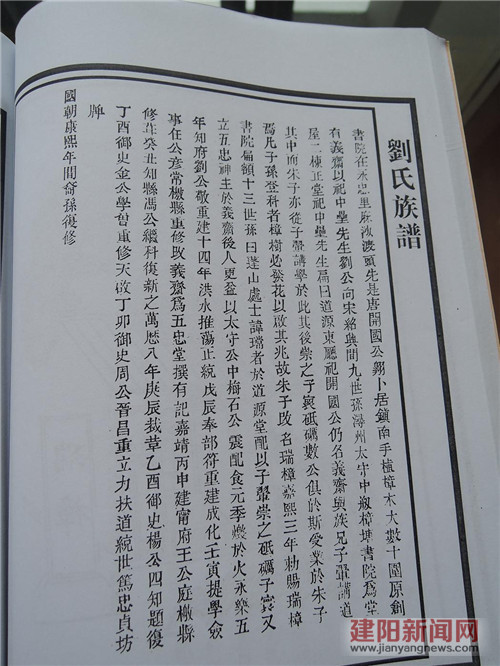

四万三千余枚明、清年代木活字 七月底,出席中国印刷博物馆福建印刷文化保护基地授牌仪式的专家、学者在建阳区新建成的"建本文化展览馆"内看到几乎占满整面墙的木活字,均惊叹不已!一位资深研究"建本"的专家感慨:"真没想到作为雕版刻印书籍的'图书之府'竟然发现大量的木活字!原以为,只有浙江瑞安、福建宁化有用木活字印刷,此次建阳发现木活字,应对'建本之乡'的印刷发展史,有全新的了解。" 待刻、已刻的木活字 这些明、清年间的木活字共有四万三千余枚,是建阳首批非物质文化遗产--雕版印刷传承人、建阳一中教师吴刚从童游街道水尾村村民刘淳标处购得。据吴刚先生介绍;"木活字的原主人刘淳标系麻沙镇水南村人,其祖父刘世龙的祖辈在麻沙水南以雕版印刷为业。新中国建国初期,其父举家搬迁至童游镇水尾村时,将一大麻袋装有木活字的祖上遗产随家搬迁。上世纪六十年代中期'文革'运动,因担心'破四旧'这些木活字被抄,便将其藏在一口枯井内,使之幸存下来。" 采用木活字印刷的《刘氏族谱》 北宋年间,尽管毕升发明胶泥活字印刷术,但由于他的发明未受到当时统治者和社会的重视,加之泥活字易损破碎等客观原因,因而,在两宋时期,雕版印刷依然在相当一段时间占据主导地位。地处建阳书坊、麻沙一带的雕版印刷"建本"曾与"浙本"、"蜀本"独领风骚数百年,成为三大雕版印刷书籍中心,直至明、清,麻沙还被誉为"图书之府"。元代大德年间,著名农学家王祯发明了用木活字印刷术。木活字印刷较之泥活字和铜、锡、铅等金属活字,在制作上是较为简便、容易的一种活字印刷。木活字印刷的主要方法是在木板上刻好阳文反字之后,锯成单字,用刀修齐,统一大小高低,然后排字,行间隔以竹片,排满一版框,用小竹片垫平并塞紧后涂墨铺纸刷印。明、清二代木活字印刷术逐渐普遍,且出现了《武英殿聚珍版丛书》这样大规模的木活字印刷工程,将中国的木活字印刷推向历史的高潮。 在"建本之乡"--建阳未发现木活字之前,一直以为浙江瑞安发现的木活字印刷术是中国唯一已知被保存下来并仍在使用的木活字技艺。瑞安的木活字已被列入国家第二批非遗保护名录。有资料记载:当时,瑞安仅发现了三、四万枚木活字。后来,在福建宁化发现的木活字数量大大超过前者。于是,宁化木活字印刷术的存留,一定程度佐证了福建自宋代以来是刻书印刷中心的历史地位。但是,作为宋代以来三大刻书印刷中心的建阳有否木活字印刷,专家们始终抱着存疑的态度。一些专家甚至认为,麻沙、书坊仅是雕版印刷的代表,随着雕版印刷逐渐退出历史舞台后,木活字印刷技艺唯有在浙江瑞安、福建宁化等地使用。 此次发现大量的木活字源自建阳麻沙镇水南村,进一步印证了此地家刻作坊早在明、清年间从事雕版印刷书籍同时,木活字印刷术也已开始使用。据"建本"专家方彦寿先生所著《建阳刻书史》载:"宋代建阳22家私家刻书名号除三家外,都在麻沙。其中刘氏最多,占了7家。"刘仲吉、刘日新、刘元起、刘叔刚等刻书家及后裔长期在麻沙水南刻字印书,因此,发现木活字的原主人刘淳标祖辈拥有大批量的木活字,就不令人奇怪了。 细观这些依然沾满墨迹的木活字,字体刀功精湛,凸出的阳文鲜明,宋体、仿宋证实了明、清年间的刻书风格。尤为值得一提的是在众多已刻字成型的木活字里,竟然还有尚刻一半字还有一半未刻的木活字或已在木活字模表面已用毛笔书写下的反字,但还未用刀刻的字模。通过这些木活字,可让人们联想到二、三百年前明、清时期一家刻印书籍作坊的真实场景。 言及木活字的应用,著名文史专家谢水顺在《福建古代刻书》论到:"清代活字印书,多为私家、书坊所为。使用木活字最频繁的莫过于族谱。尤其,闽北地区最为普遍,"近日,笔者在麻沙镇游酢文化馆内看到一本由水南村刘氏后裔珍藏的《刘氏族谱》,从外型到内页,都可发现这是一本采用木活字印制出来的族谱,更进一步印证麻沙镇水南村刘氏后裔珍藏大量木活字的必然性。 此次在"图书之府"--麻沙发现大量木活字,可使人们更加全面地看到因雕版印刷而闻名于世的麻沙在"建本"的印刷史上的传承、进步与发展,为丰富"建本之乡"--建阳的印刷史、文明史增添新的篇章。(李加林) |

相关阅读: